医療安全対策室

部門紹介

院内における医療安全の更なる推進のために、独立した組織として医療安全対策室を設置しています。 その活動は鳥取市立病院安全管理指針に基づき、組織横断的に行われ、医療安全対策委員会と連携しながら医療安全管理体制の一層の強化を図ることを目的としています。患者さん・ご家族の皆さんに信頼され安心して医療を受けて頂けるよう取り組んでいます。

- 構成メンバー

医療安全対策室長、専従リスクマネージャー、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者、

労働安全衛生管理者、専任感染管理認定看護師、医事課担当者、患者サポートセンター担当者、看護部門担当者

-

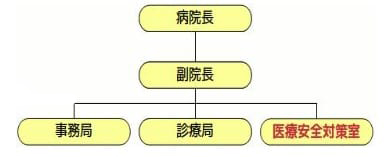

院内組織図

医療安全管理指針 PDF

業務について

業務内容

- 医療安全対策委員会(1回/月)

- 医療安全推進部会(1回/月) 各部門・部署の推進部委員への医療安全活動の支援

- 医療安全に関する研修会の企画・実施・評価

- 医療安全等に係る患者相談

- 安全管理マニュアルの作成・見直し

- 医療事故等に関する情報収集・調査・分析・対策・評価及び指導

- 医療安全に係る院内・院外関係機関等との連絡調整

- 医療安全地域連携加算相互チェックの実施

- 院内巡視・内部監査を行い、潜在するリスク要因を把握し、改善に繫げる

- 感染防止対策に関する事(感染防止対策委員会・感染防止対策室と連携)

- 医薬品の安全管理に関すること

- 医療機器の安全管理に関すること

- その他、医療安全対策の推進に関すること

活動状況

医療安全対策室会議 1回/週開催

インシデントレポート報告内容や医療安全に関する問題等を共有し、各専門的立場から意見交換を行っています。

院内巡視・内部監査

定期的に院内パトロールを行い、各部署の医療安全対策の実施状況を把握、分析し、医療安全確保のために必要な対策を講じ改善に結びつけています。

- 各部署・インシデントレポート報告部署の巡視(毎日)

- 医薬品管理ラウンド(1回/月)

- 各マニュアル遵守状況内部監査(4回/年)

- 認知症ケアチームラウンド(1回/週)

その他

患者さん・ご家族へのお願い

当院では、安心して医療を受けて頂くために、患者さん・ご家族の皆さんにも医療安全への取り組みにご理解とご協力をお願いしています。

患者誤認防止について

患者さんに接する行為ごとに、ご本人確認を実施しています。様々な場面でお名前をフルネームで名乗っていただくようお願いしております。

- 書類等の受け渡しの際には、記入された氏名がご自身の名前かどうか確認をお願いします。

- 入院中はリストバンドを装着していただき、端末機器を使用した患者認証を実施しています。

- 手術・検査の際には、開始前に医師・看護師・技師など医療スタッフと患者さんで一緒に氏名、手術部位、検査内容などを確認しています。

転倒・転落事故防止について

病院での入院生活は、住み慣れた家庭環境とは異なります。環境の変化に加え、病気よる病状や治療による身体機能の低下や認知機能の低下などにより、思いがけない転倒や転落事故が起こることが少なくありません。転倒・転落が起こると、時には骨折や脳出血など重大な身体的侵襲が生じるおそれがあります。そのため、入院時にすべての方を対象に転倒転落危険度スコアを用いて患者さん一人一人の状態に合わせた転倒転落防止策を計画立案し実践しています。

- 患者さん・ご家族にも「転倒転落を防ぐための注意点」をパンフレットで説明させていただき、転倒転落防止対策へのご理解・ご協力をお願いしています。

- 必要に応じてベッド周囲環境の調整、ベッド柵、離床センサーの使用などの安全保護用具を使用させていただくことがあります。

薬剤歴・アレルギーについて

検査や治療目的で様々な薬剤が使用されます。安全に検査・治療を受けていただくために、患者さんの薬剤履歴やアレルギー情報が必要になります。

- お薬手帳の持参、提出をお願いします。

- これまで使用した薬や食べ物などから気分が悪くなったりアレルギー症状が出たことがある方はお知らせください。

診療実績

インシデント・アクシデント報告の集計

2024年1月~12月

1)レベル分類別報告件数

| レベル分類 | 件数 |

|---|---|

| レベル0 | 216 |

| レベル1 | 372 |

| レベル2 | 502 |

| レベル3a | 161 |

| レベル3b | 10 |

| レベル4 | 0 |

| レベル5 | 0 |

| 合計 | 1,261 |

2)レベル3b以上の事例内容

| 内容 | 報告件数 |

|---|---|

| 転倒・転落 | 8 |

| 検査・手術 | 2 |

| 薬剤 | 0 |

| その他 | 0 |

| 合計 | 10 |

3)事例内容別報告件数

| 分類 | 報告件数 | 発生頻度 |

|---|---|---|

| 薬剤に関するもの | 325 | 25.8% |

| 検査に関するもの | 170 | 13.5% |

| ドレーン・チューブ類に関するもの | 73 | 5.8% |

| 医療機器・医療材料に関するもの | 35 | 2.8% |

| 治療・処置に関するもの | 58 | 4.6% |

| 輸血 | 11 | 0.9% |

| 転倒・転落 | 245 | 19.5% |

| 給食・栄養 | 46 | 3.6% |

| 誤嚥・誤飲 | 5 | 0.4% |

| 抑制に関するもの | 0 | 0.0% |

| 患者観察に関するもの | 139 | 11.0% |

| 外泊・外出 | 0 | 0.0% |

| 暴力・盗難 | 0 | 0.0% |

| その他 | 154 | 12.2% |

| 合計 | 1,261 | 100.0% |

2024年度に開催された医療安全研修会

| 内容 | 目的 | |

|---|---|---|

| 4月 | 新採用者オリエンテーション | 医療安全に関する知識の習得 |

| 5月 | 「除細動器・AEDの操作方法の習得と管理上の注意点」(基礎編) | 基礎知識の習得 |

| インシデントレポート作成方法レクチャー(研修医向け) | インシデントレポート報告の記入方法の習得 | |

| 6月 | 看護師対象BLS(一回目) | 急変・心肺停止状態に遭遇した時、救命処置の内容を理解し行動できる |

| 輸液ポンプとシリンジポンプの正しい使い方 | 基礎知識の習得 | |

| 7月 | 心肺蘇生講習会 一般職員向け | 急変・心肺停止状態に遭遇した時、救命処置の内容を理解し行動できる |

| 8月 | 全職員対象医療安全研修: 「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策」 |

医療安全に関わる知識の習得、意識向上 |

| ICLS | 院内救急蘇生の質向上、BLSインストラクター養成と技量維持 | |

| 9月 | 看護師対象BLS(2回目) | 急変・心肺停止状態に遭遇した時、救命処置の内容を理解し行動できる |

| 心電図モニタの基礎知識と管理のポイント | 心電図モニタ基礎知識と正しい操作方法 | |

| 10月 | 針刺粘膜曝露発生時初期対応 | 針刺粘膜曝露時の対応について再周知する |

| 11月 | 医療ガスの安全管理について | 医療ガスの取扱いの習得 |

| 1月 | 「除細動器・AEDの操作方法の習得と管理上の注意点」(応用編) | 除細動器に関する応用知識の習得 |

| 2月 | 薬剤に関する安全研修 「麻薬の取り扱いと管理」「用法遵守すべき薬剤」 |

薬剤に関する知識習得と薬剤に関連する医療事故を知る |

| 3月 | 全職員対象医療安全研修 「身体的拘束最小化対策」「各部署年間活動報告会」 |

各部署の医療安全改善活動を知り今後に活かす |

2023年1月~12月

1)レベル分類別報告件数

| レベル分類 | 件数 |

|---|---|

| レベル0 | 226 |

| レベル1 | 402 |

| レベル2 | 450 |

| レベル3a | 211 |

| レベル3b | 7 |

| レベル4 | 0 |

| レベル5 | 0 |

| 合計 | 1,296 |

2)レベル3b以上の事例内容

| 内容 | 報告件数 |

|---|---|

| 転倒・転落 | 2 |

| 検査・手術での偶発合併症 | 3 |

| その他偶発合併症 | 1 |

| その他 | 1 |

| 合計 | 7 |

3)事例内容別報告件数

| 分類 | 報告件数 | 発生頻度 |

|---|---|---|

| 薬剤に関するもの | 305 | 23.5% |

| 検査に関するもの | 172 | 13.3% |

| ドレーン・チューブ類に関するもの | 64 | 4.9% |

| 医療機器・医療材料に関するもの | 56 | 4.3% |

| 治療・処置に関するもの | 37 | 2.9% |

| 輸血 | 5 | 0.4% |

| 転倒・転落 | 246 | 19.0% |

| 給食・栄養 | 46 | 3.5% |

| 誤嚥・誤飲 | 3 | 0.2% |

| 抑制に関するもの | 2 | 0.2% |

| 患者観察に関するもの | 182 | 14.0% |

| 外泊・外出 | 2 | 0.2% |

| 暴力・盗難 | 0 | 0.0% |

| その他 | 176 | 13.6% |

| 合計 | 1,296 | 100.0% |

2023年度に開催された医療安全研修会

| 内容 | 目的 | |

|---|---|---|

| 4月 | 新採用者オリエンテーション | 医療安全に関する知識の習得 |

| CVカテーテル挿入講習会 | 安全なCVカテーテル挿入の手技習得 | |

| 5月 | 「除細動器・AEDの操作方法の習得と管理上の注意点」(基礎編) | 基礎知識の習得 |

| 6月 | 看護師対象BLS(一回目) | 急変・心肺停止状態に遭遇した時、救命処置の内容を理解し行動できる |

| 7月 | 輸液ポンプとシリンジポンプの正しい使い方 | 基礎知識の習得 |

| 心肺蘇生講習会 一般職員向け | 急変・心肺停止状態に遭遇した時、救命処置の内容を理解し行動できる | |

| 8月 | 全職員対象医療安全研修: 「安全を守るための職員間のコミュニケーション」 |

医療安全におけるコミュニケーションの重要性を理解する。 |

| 9月 | 看護師対象 患者誤認防止 | 患者誤認防止マニュアルに沿った行動ができる |

| 医療ガスの安全管理について | 医療ガスの取扱いの習得 | |

| 看護師対象BLS(2回目) | 急変・心肺停止状態に遭遇した時、救命処置の内容を理解し行動できる | |

| 10月 | 心電図モニタの基礎知識と管理のポイント | 心電図モニタ基礎知識と正しい操作方法 |

| 1月 | 「除細動器・AEDの操作方法の習得と管理上の注意点」(応用編) | 除細動器に関する応用知識の習得 |

| 2月 | 薬剤に関する安全研修 「麻薬の管理」「注射薬の配合変化」 |

薬剤知識を深め、薬剤関するアクシデントの防止・インシデント早期発見に繋げる |

| 3月 | 全職員対象医療安全研修 「患者誤認防止」「各職域 活動報告」 |

各職域の医療安全活動の報告・共有 |

2022年1月~12月

1)レベル分類別報告件数

| レベル分類 | 件数 |

|---|---|

| レベル0 | 150 |

| レベル1 | 410 |

| レベル2 | 327 |

| レベル3a | 252 |

| レベル3b | 8 |

| レベル4 | 0 |

| レベル5 | 0 |

| 合計 | 1147 |

2)レベル3b以上の事例内容

| 内容 | 報告件数 |

|---|---|

| 転倒・転落 | 2 |

| 検査・手術での偶発合併症 | 1 |

| その他偶発合併症 | 3 |

| その他 | 2 |

| 合計 | 8 |

3)事例内容別報告件数

| 分類 | 報告件数(2022年1~12月) | 発生頻度(2022年1~12月) |

|---|---|---|

| 薬剤に関するもの | 250 | 21.8% |

| 検査に関するもの | 131 | 11.4% |

| ドレーン・チューブ類に関するもの | 105 | 9.2% |

| 医療機器・医療材料に関するもの | 28 | 2.4% |

| 治療・処置に関するもの | 49 | 4.3% |

| 輸血 | 8 | 0.7% |

| 転倒・転落 | 208 | 18.1% |

| 給食・栄養 | 59 | 5.1% |

| 誤嚥・誤飲 | 4 | 0.3% |

| 抑制に関するもの | 0 | 0.0% |

| 患者観察に関するもの | 131 | 11.4% |

| 外泊・外出 | 0 | 0.0% |

| 暴力・盗難 | 0 | 0.0% |

| その他 | 174 | 15.2% |

| 合計 | 1,147 | 100.0% |

2022年度に開催された医療安全研修会

| 内容 | 目的 | |

|---|---|---|

| 4月 | 新採用者オリエンテーション | 医療安全に関する知識の習得 |

| CVカテーテル挿入講習会 | 安全なCVカテーテル挿入の手技習得 | |

| 5月 | 「除細動器・AEDの操作方法の習得と管理上の注意点」(基礎編) | 基礎知識の習得 |

| 6月 | 看護師対象BLS(一回目) | 急変・心肺停止状態に遭遇した時、救命処置の内容を理解し行動できる |

| 7月 | 輸液ポンプとシリンジポンプの正しい使い方 | 基礎知識の習得 |

|

心肺蘇生講習会 一般職員向け |

急変・心肺停止状態に遭遇した時、救命処置の内容を理解し行動できる | |

| 8月 |

全職員対象医療安全研修: 「インシデントレポートについて」 |

インシデントレポートの目的の理解 |

| 9月 | 医療ガスの安全管理について | 医療ガスの取扱いの習得 |

| 心電図モニタの基礎知識と管理のポイント | 心電図モニタ基礎知識と正しい操作方法 | |

| 看護師対象BLS(2回目) | 急変・心肺停止状態に遭遇した時、救命処置の内容を理解し行動できる | |

| 10月 |

薬剤に関する安全研修 「麻薬の取扱いについて」「術前中止薬について」 |

薬剤知識を深め、薬剤関するアクシデントの防止・インシデント早期発見に繋げる |

| 12月 |

「除細動器・AEDの操作方法の習得と管理上の注意点」(応用編) |

除細動器に関する応用知識の習得 |

| 3月 |

全職員対象医療安全研修 「ダブルチェック」「各職域 活動報告」 |

各職域の医療安全活動の報告・共有 |

2021年1月~12月

1)レベル分類別報告件数

| レベル分類 | 件数 |

|---|---|

| レベル0 | 175 |

| レベル1 | 473 |

| レベル2 | 422 |

| レベル3a | 250 |

| レベル3b | 18 |

| レベル4 | 0 |

| レベル5 | 0 |

| 合計 | 1,338 |

2)レベル3b以上の事例内容

| 内容 | 報告件数 |

|---|---|

| 転倒・転落 | 7 |

| 検査・OPでの偶発合併症 | 3 |

| その他偶発合併症 | 5 |

| その他 | 3 |

| 合計 | 18 |

3)事例内容別報告件数

| 分類 | 報告件数 | 発生頻度 |

|---|---|---|

| 薬剤に関するもの | 334 | 25.0% |

| 検査に関するもの | 110 | 8.2% |

| ドレーン・チューブ類に関するもの | 95 | 7.1% |

| 医療機器・医療材料に関するもの | 53 | 4.0% |

| 治療・処置に関するもの | 61 | 4.6% |

| 輸血 | 3 | 0.2% |

| 転倒・転落 | 235 | 17.6% |

| 給食・栄養 | 93 | 7.0% |

| 誤嚥・誤飲 | 6 | 0.4% |

| 抑制に関するもの | 0 | 0.0% |

| 患者観察に関するもの | 141 | 10.5% |

| 外泊・外出 | 0 | 0.0% |

| 暴力・盗難 | 2 | 0.1% |

| その他 | 205 | 15.3% |

| 合計 | 1,338 | 100.0% |

2021年度に開催された医療安全研修会

| 内容 | 目的 | |

|---|---|---|

| 4月 | 新採用者オリエンテーション | 医療安全に関する知識の習得 |

| 4月 | CVカテーテル挿入講習会 | 安全なCVカテーテル挿入の手技習得 |

| 5月 | 除細動器Ⅰ(AEDを含めた基礎編) 「除細動器・AEDの操作方法の習得と管理上の注意点」 |

基礎知識の習得 |

| 6月 | 輸液ポンプとシリンジポンプの正しい使い方 | 基礎知識の習得 |

| 6月 | 看護師BLS | 急変・心肺停止状態に遭遇した時、救命処置の内容を理解し行動できる |

| 7月 | 心肺蘇生講習会 一般職員向け | 基礎知識・技術の習得 |

| 10月 | 全職員対象医療安全研修:「個人情報の取りあつかい」 | 個人情報を適切に取り扱う |

| 10月 | 医療ガスの安全管理について | 医療ガスの取扱いの習得 |

| 11月 | 看護師BLS | 急変・心肺停止状態に遭遇した時、救命処置の内容を理解し行動できる |

| 1月 | 薬剤関係研修:「麻薬の取扱いについて」「静脈栄養を安全に行うために」 | 薬剤の知識を深め、薬剤投与に関するアクシデントの防止・インシデント早期発見に繋げる |

| 2月 | 生体情報モニタの取扱い | 生体モニタの基礎知識の習得 |

| 3月 | 全職員対象医療安全研修:「各職域 活動報告」 | 各職域の医療安全活動の報告 対策の周知、共有 |

| 3月 | 除細動器Ⅱ(AEDを含めた応用編):「除細動器・AEDの操作方法の習得と管理上の注意点」 | 除細動器に関する応用知識の習得 |

2020年1月~12月

1)レベル分類別報告件数

| レベル分類 | 件数 |

|---|---|

| レベル0 | 210 |

| レベル1 | 614 |

| レベル2 | 426 |

| レベル3a | 222 |

| レベル3b | 8 |

| レベル4 | 0 |

| レベル5 | 0 |

| 合計 | 1,480 |

2)レベル3b以上の事例内容

| 内容 | 報告件数 |

|---|---|

| 転倒・転落 | 2 |

| 検査・OPでの偶発合併症 | 2 |

| その他偶発合併症 | 1 |

| その他 | 3 |

| 合計 | 8 |

3)事例内容別報告件数

| 分類 | 報告件数 | 発生頻度 |

|---|---|---|

| 薬剤に関するもの | 407 | 27.5% |

| 転倒・転落 | 208 | 14.1% |

| 検査に関するもの | 178 | 12.0% |

| ドレーン・チューブ類に関するもの | 86 | 5.8% |

| 医療機器・医療材料に関するもの | 38 | 2.6% |

| 治療・処置に関するもの | 53 | 3.6% |

| 輸血 | 5 | 0.3% |

| 給食・栄養 | 104 | 7.0% |

| 誤嚥・誤飲 | 4 | 0.3% |

| 抑制に関するもの | 0 | 0.0% |

| 患者観察に関するもの | 169 | 11.4% |

| 外泊・外出 | 0 | 0.0% |

| 暴力・盗難 | 1 | 0.1% |

| その他 | 227 | 15.3% |

| 合計 | 1,480 | 100.0% |

2020年度に開催された医療安全研修会

| 内容 | 目的 | |

|---|---|---|

| 4月 | 新採用者オリエンテーション | 医療安全に関する知識の習得 |

| 4月 | CVカテーテル挿入講習会 | 安全なCVカテーテル挿入の手技習得 |

| 5月 | 除細動器Ⅰ (AEDを含めた基礎編) |

基礎知識の習得 |

| 6月 | 輸液ポンプとシリンジポンプの正しい使い方 | 基礎知識の習得 |

| 7月 | 心肺蘇生講習会 一般職員向け | 基礎知識・技術の習得 |

| 8月 | 看護師BLS | 急変・心肺停止状態に遭遇した時、救命処置の内容を理解し行動できる |

| 8月 | 心電図モニタの基礎知識と 管理のポイント |

心電図モニタの基礎知識の習得 |

| 10月 | 看護師BLS | 急変・心肺停止状態に遭遇した時、救命処置の内容を理解し行動できる |

| 11月 | 医療ガスの安全管理について | 医療ガスの取扱いの習得 |

| 12月 | 除細動器Ⅱ(応用編)、 輸液・シリンジポンプ研修 |

除細動器に関する応用知識の習得、輸液・シリンジポンプ基礎知識の習得 |

| 1月 | 薬剤関係研修 「麻薬の管理について」 「血管外漏出」 |

薬剤の知識を深め、薬剤投与に関するアクシデントの防止・インシデント早期発見に繋げる |

| 3月 | 全職員対象医療安全全体研修 『やってみよう・ゆびさし呼称』 『各職域 医療安全活動の報告会』 |

報告の必要性の周知 各職域の医療安全活動の報告 対策の周知、共有 |

2019年1月~12月

1)レベル分類別報告件数

| レベル分類 | 件数 |

|---|---|

| レベル0 | 257 |

| レベル1 | 563 |

| レベル2 | 379 |

| レベル3a | 200 |

| レベル3b | 15 |

| レベル4 | 0 |

| レベル5 | 0 |

| 合計 | 1,414 |

2)レベル3b以上の事例内容

| 内容 | 報告件数 |

|---|---|

| 転倒・転落 | 7 |

| 検査・OPでの偶発合併症 | 1 |

| その他偶発合併症 | 4 |

| その他 | 3 |

| 合計 | 15 |

3)事例内容別報告件数

| 分類 | 報告件数 | 発生頻度 |

|---|---|---|

| 薬剤に関するもの | 409 | 28.9% |

| 転倒・転落 | 213 | 15.1% |

| 検査に関するもの | 147 | 10.4% |

| ドレーン・チューブ類に関するもの | 127 | 9.0% |

| 医療機器・医療材料に関するもの | 57 | 4.0% |

| 治療・処置に関するもの | 45 | 3.2% |

| 輸血 | 3 | 0.2% |

| 給食・栄養 | 93 | 6.6% |

| 誤嚥・誤飲 | 4 | 0.3% |

| 抑制に関するもの | 0 | 0.0% |

| 患者観察に関するもの | 117 | 8.3% |

| 外泊・外出 | 0 | 0.0% |

| 暴力・盗難 | 0 | 0.0% |

| その他 | 199 | 14.1% |

| 合計 | 1,414 | 100.0% |

2018年1月~12月

1)レベル分類別報告件数

| レベル分類 | 件数 |

|---|---|

| レベル0 | 334 |

| レベル1 | 301 |

| レベル2 | 443 |

| レベル3a | 191 |

| レベル3b | 12 |

| レベル4 | 1 |

| レベル5 | 0 |

| 合計 | 1,282 |

2)レベル3b以上の事例内容

| 内容 | 報告件数 |

|---|---|

| 内 容 | 報告件数(件) |

| 転倒・転落 | 9 |

| 検査・OPでの偶発合併症 | 1 |

| その他偶発合併症 | 1 |

| その他 | 2 |

| 合計 | 13 |

3)事例内容別報告件数

| 分類 | 報告件数 | 発生頻度 |

|---|---|---|

| 薬剤に関するもの | 331 | 26.2% |

| 転倒・転落 | 208 | 16.4% |

| 検査に関するもの | 132 | 10.4% |

| ドレーン・チューブ類に関するもの | 92 | 7.3% |

| 医療機器・医療材料に関するもの | 61 | 4.8% |

| 治療・処置に関するもの | 44 | 3.5% |

| 輸血 | 9 | 0.7% |

| 給食・栄養 | 93 | 7.4% |

| 誤嚥・誤飲 | 4 | 0.3% |

| 抑制に関するもの | 0 | 0.0% |

| 患者観察に関するもの | 64 | 5.1% |

| 外泊・外出 | 0 | 0.0% |

| 暴力・盗難 | 0 | 0.0% |

| その他 | 227 | 17.9% |

| 合計 | 1,265 | 100.0% |

2018年度に開催された医療安全研修会

| 内容 | 目的 | |

|---|---|---|

| 4月 | 新採用者オリエンテーション | 医療安全に関する知識の習得 |

| 5月 | 医療安全研修 「院内発生の自殺は医療事故です!」 |

病院職員が安全管理マニュアル「鳥取市立病院 自殺予防の手引き」を知り、該当患者入院等に活用できる。 |

| 6月 | 除細動器Ⅰ(AEDを含めた基礎編):「除細動器・AEDの操作方法の習得と管理上の注意点」 | 基礎知識の習得 |

| 6月 | 看護師BLS | 急変・心肺停止状態に遭遇した時、救命処置の内容を理解し行動できる |

| 7月 | 心電図モニタの基礎知識と管理のポイント | 心電図モニタの基礎知識の習得 |

| 7月 | 輸液ポンプとシリンジポンプの安全使用 | 基礎知識と正しい操作方法の習得 |

| 8月 | 心肺蘇生講習会:一般職員向け | 基礎知識の習得 |

| 8月 | 看護部研修会:転倒転落事故防止 | 転倒転落の危険予測を理解し、対処法を考える |

| 10月 | 医療ガス研修:「医療ガスの安全管理について」 | 医療ガスの特性、取扱い、管理の基礎知識習得 |

| 10月 | 医療安全研修:「苦情対応を学んで医療安全を進めよう」 | 患者・家族との信頼関係を作るうえで、必要なコミュニケーション、接遇の重要性を学ぶ |

| 11月 | 看護師BLS | 急変・心肺停止状態に遭遇した時、救命処置の内容を理解し行動できる |

| 12月 | 除細動器Ⅱ(応用編) | 応用知識の習得 |

| 12月 | 薬剤関係研修 「麻薬の取り扱いについて」「食品の影響を受ける薬」 |

薬剤管理に関する知識習得と薬剤に関連する医療事故 |

| 3月 | 活動報告会:「各職域:活動報告会」 | 他部署の活動、取り組みを知り今後に活かす |

- 診療科のご案内

-

診療科

-

センター・室

-

各部門

-

専門外来