初期臨床研修プログラム Program

当院のプログラムは、外来・病棟業務や救急対応を通じて、

できるだけ多くの手技を経験できるように配慮されており、

2年間の研修で無理なくステップアップすることができます。

臨床研修病院としての

役割と機能Role / Function

鳥取県東部医療圏において二次救急医療を担う中核的病院として、安全で質の高い医療を地域住民に提供するとともに、広く社会の医療福祉に貢献できる人材を育成します。

当院は医師法第16条に基づき厚生労働大臣より指定された基幹型臨床研修病院です。また、協力型臨床研修病院として東部の3病院(鳥取県立中央病院、鳥取赤十字病院、鳥取生協病院)と連携し、臨床研修を積極的にサポートします。

臨床研修の理念

研修を通して、医師としての人格をかん養し、医学および医療の果たすべき社会的役割を意識しつつ、将来専門とする分野に関わらず、基本的な診療能力(態度、技能、知識)を積極的に習得し、遭遇しうるいかなる状況においても適切な全人的医療を提供できる医師を育成します。

臨床研修の基本方針

次に掲げる資質を備えた医療人材を育成します。

- 全ての医師に求められる幅広い基本的な診療能力を有する医師

- チーム医療の一員として自身の役割を理解し、保険・医療・福祉に貢献できる医師

- 患者およびその家族に信頼されるコミュニケーション能力を習得し、全人的な医療を実施する医師

- 質の高い医療を提供できるように生涯に亘って自律的に学び続ける医師

プログラムの特徴Feature

マンツーマン以上の指導

研修医は少人数制のため、症例数が豊富で手技の経験を積むことができ、複数の指導医からきめ細やかな教育を受けることができます。

プライマリ・ケアから専門医療まで

幅広い研修内容

救急外来や当直の診療場面で役立つよう、臨床研修初期段階で診療や手技の基礎を研修し、頻度の高い症候から希少な疾患に至るまで多様な疾患に対応する能力を養います。Off-the jobで自分たちが経験した症例を振り返り、臨床推論能力を高める取り組みがあります。

「治す医療」と「支える医療・介護」

の双方向の実践

高齢者医療にも積極的に対応し、急性期から回復期、さらに在宅医療、訪問医療も含めた切れ目のない医療により地域と密接に連携し、地域の関係機関を含めた多職種連携支援を学べます。

大学病院での研修も可能な

フレキシブルなプログラム

選択科研修の期間を長く設定しているため、希望する診療科を当院だけでなく県内外の協力病院・協力施設で選択でき、自分の将来に役立てるよう幅広く研修ができます。また、救急部門研修では、当院の並行研修のほか、岡山大学病院や鳥取大学医学部附属病院などで行うことができます。

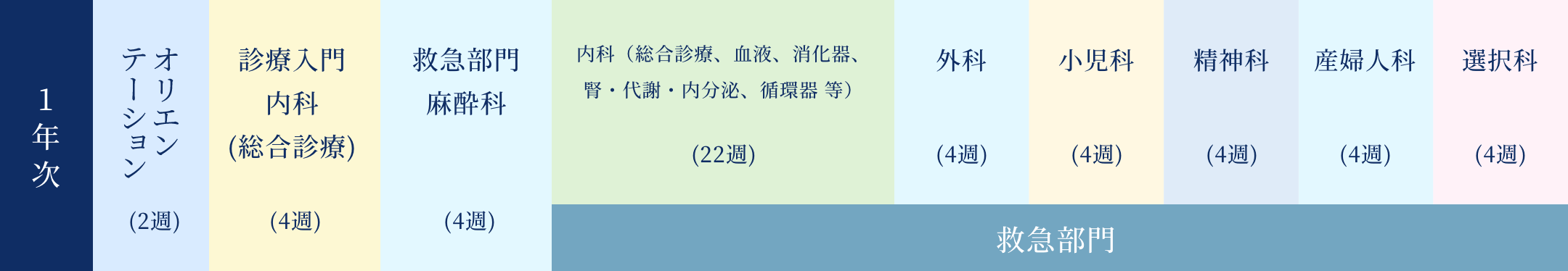

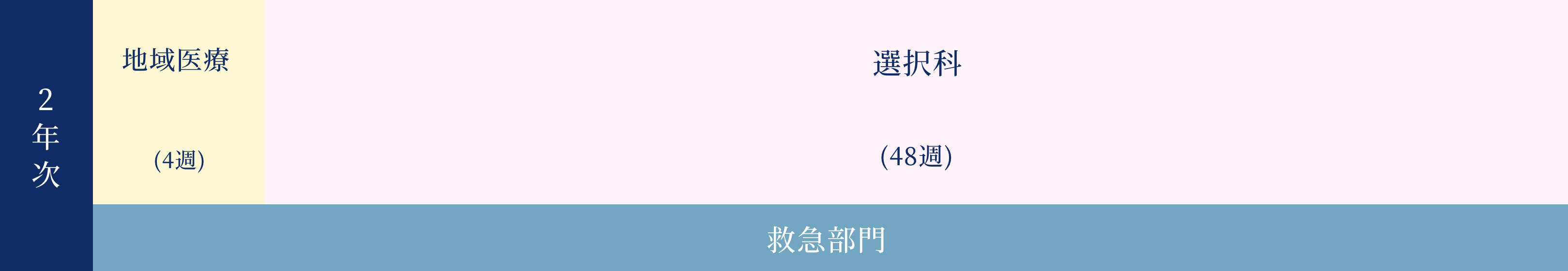

研修のスケジュール例

- 1年次最初にオリエンテーションが約2週間あります。

- 一般外来研修は、内科科、小児科および地域医療研修の並行研修により実施します。

- 救急部門研修は、12週間のうち4週間を麻酔科研修でカウントし、残り8週間については日当直帯の救急外来による並行研修又は、岡山大学救命救急科、鳥取大学医学部附属病院救急科等の協力病院にて行います。

- 救急部門研修を並行研修とした場合、選択科目の週数の調整を行います。

- 選択科目は協力病院でも研修可能です。

- 2年間の臨床研修期間を通じて、基幹型臨床研修病院での研修期間は52週以上かつ協力施設での研修は12週以内となります。

| 地域医療 | 智頭病院、岩美病院での研修 |

|---|---|

| 精神科 | 渡辺病院または鳥取医療センターでの研修 |

| 産婦人科 | 鳥取県立中央病院、鳥取赤十字病院等での研修 |

| 選択科 | 当院のほか、鳥取大学医学部附属病院、鳥取県立中央病院、鳥取生協病院、鳥取赤十字病院等の協力型病院・協力施設での研修可 |

研修の評価Evaluation

研修評価は、卒後臨床研修医用オンライン臨床教育評価システム(PG-EPOC)を採用しています。

また、「研修促進」を目的に、各診療科研修毎に3回の評価会を開催します。研修医、指導医、プログラム責任者が出席し、研修目標、研修達成度を確認します。

- 目標の確認

各診療科研修開始時に到達目標を確認し、独自の目標を具体的に立て共通認識をします。 - 形成評価

各診療科研修の中間時点に、開始時に確認した目標や研修全般の評価を行います。うまくできなかった領域を意識して、後半の研修に活かします。 - 総括評価

各診療科研修修了時に研修期間全般の評価を行います。メディカルスタッフ部門による360度評価も行います。

研修教育・体制Education / System

当院ではよりよい医療を提供するため、全職員がお互いに高めあう姿勢を基本とする「屋根瓦方式」の指導体制および研修環境の整備充実に努めています。一次救急に多く見られる症例をテーマとした各診療科医師によるモーニングレクチャーや、研修医の症例を基にした臨床推論など初期臨床研修医のための様々なレクチャーを行っています。

モーニングレクチャー

研修医レクチャー

その他、シミュレーターを使用した講習会、各科内で行われるレクチャー、突発的に開催される検討会や全職員を対象とした感染防止や褥瘡防止など医療安全に関する研修会、組織の中で働く社会人として必要なモラルを再認識するコンプライアンス研修など、学ぶ機会が多くあります。

各種様式

(プログラム、年次報告書)Various Styles

関連ページ